前言:CI/CD安全的必要性

企业上云是近些年的潮流,但是风险如影随形。之前有家电商平台出了个大岔子——半夜自动发新版本的时候,因为流程里没做安全检查,直接导致系统故障,一天就损失了300多万。这还不算完,某银行测试人员通过未授权的自动发布流程把代码推到了生产环境,结果违反了监管规定,不光被罚款,还影响了用户信任。这些事其实都在提醒我们:现在做软件开发,安全要是跟不上,后果真的挺严重。

现在的情况是,软件更新换代越来越快了。以前可能一个月才发一次版本,现在好点的公司一天就能发好几次。速度上去了是好事,但安全风险也跟着来了——代码改得快、发得勤,要是中间哪个环节没把好关,漏洞就可能跟着新版本直接跑到用户那里,扩散速度比以前快了好几倍。如果开发团队为了赶进度,跳过了安全检查步骤,新版本里一旦有漏洞没发现,上线不久就可能导致用户支付信息泄露。

因此,现在做软件开发,不能再像以前那样,等功能做完了才想起安全检查。正确的做法是把安全这道关嵌到日常改代码、发版本的整个流程里——从写代码的时候就自动检查有没有问题,构建版本的时候验证安全性,部署前再做最后一道检查。这样既能保证开发速度,又能提前发现安全漏洞,把风险降到最低。毕竟,等出了问题再补救,可比一开始就做好安全防护要花多得多的钱和时间。

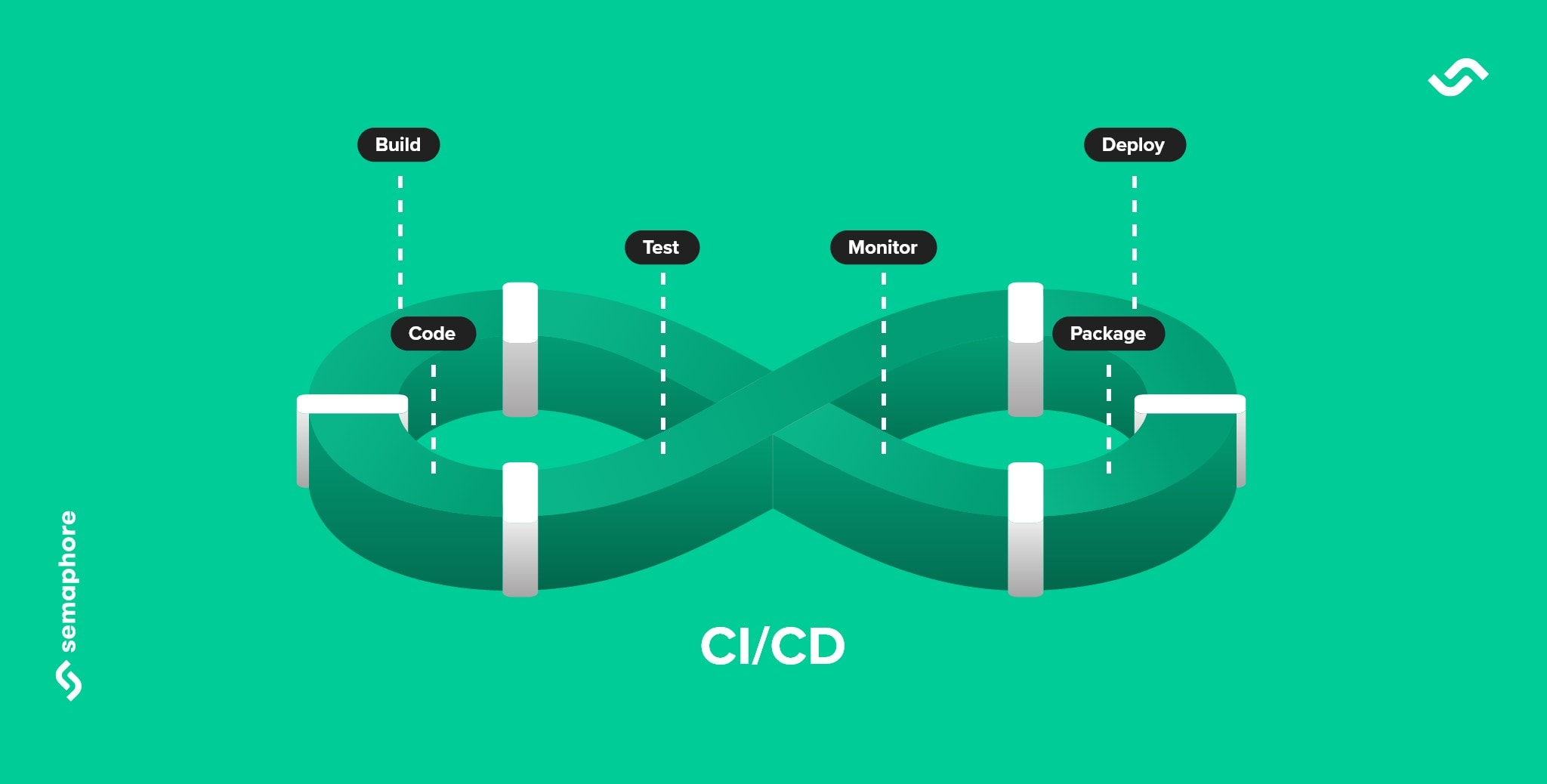

这就引出了我们今天与少侠们一起讨论的CI/CD(持续交付/持续部署)。

第一章:CI/CD安全基础体系

CI/CD核心概念与安全边界

CI/CD(持续交付/持续部署),作为软件开发生命周期的自动化管理方法论,核心价值在于通过标准化流程实现“质量-效率-成本”的一体化交付能力提升。我们常常怀疑这种“兼得”的设计会不会是空中楼阁,其实不然,因为CI/CD这一方法论重构了传统开发模式,从安全视角重新审视其组件边界与防护重点,因此才做到实现安全与效率的协同。

从安全维度解构CI/CD体系,其核心组件的防护边界呈现差异化特征:

安全视角下的CI/CD核心边界

- 持续集成(CI):安全焦点在于代码仓库防护(如访问控制、敏感信息扫描)、构建环境隔离(避免污染与逃逸)及测试过程可信度验证(确保测试数据与用例的安全性),重点保障镜像完整性校验(数字签名与哈希验证)、环境配置安全(基线检查与权限最小化)及审批流程合规性(审计追踪与多角色复核)。

- 持续部署(CD):关键能力包括部署前的安全 gates(自动化漏洞扫描与合规检查)、实时监控机制(异常行为检测)和快速回滚能力(故障隔离与状态恢复)。

通过众多业界前驱的实践表明,合理的安全边界设计并非效率的阻碍。如某金融科技公司通过在CI阶段嵌入代码安全扫描、CD阶段实施镜像签名校验与环境隔离,并设置自动化安全 gates 作为部署前置条件,成功实现日均 24 次发布的高频交付,同时将部署故障率控制在 0.3% 以下。这一案例印证了安全卡点与交付效率可以通过科学设计达成动态平衡,破除了“安全与效率对立”的传统认知误区。

CI/CD安全的核心原则

CI/CD安全体系的构建需以核心原则为基石,通过理论规范、风险警示与实践路径的三层架构,实现从流程设计到落地执行的全生命周期防护。以下四大核心原则构成了CI/CD安全的基础框架:

1. 最小权限原则:权限管控的底线思维

最小权限原则要求为CI/CD链路中的每个组件(如服务账号、执行节点)和用户角色分配完成既定任务所需的最小权限集合,严格限制权限的横向扩展与纵向越权。权限设计需遵循”按需分配、动态调整”原则,避免默认授予高级别权限。

在实践中,会通过RBAC(基于角色的访问控制)模型细化权限粒度,比如为开发环境配置edit权限,测试环境限制为view权限,生产环境仅允许特定运维账号通过审批流程获取临时deploy权限,该模型可以有效阻止因权限问题导致的生产故障。

2. 全链路可追溯:安全事件的”黑匣子”机制

全链路可追溯要求将CI/CD流水线的执行逻辑、代码变更、环境配置、操作行为等关键要素转化为可审计、可追溯的数据资产,确保任何安全事件均可通过完整日志链定位根源。核心在于实现”过程可复现、责任可定位、行为可审计”。

在实践中,一般采用”流水线即代码”(Pipeline as Code)模式,将构建、测试、部署等流程逻辑写入结构化配置文件(如Jenkinsfile、GitLab CI/CD YAML),并将配置文件与业务代码一同纳入Git版本控制。

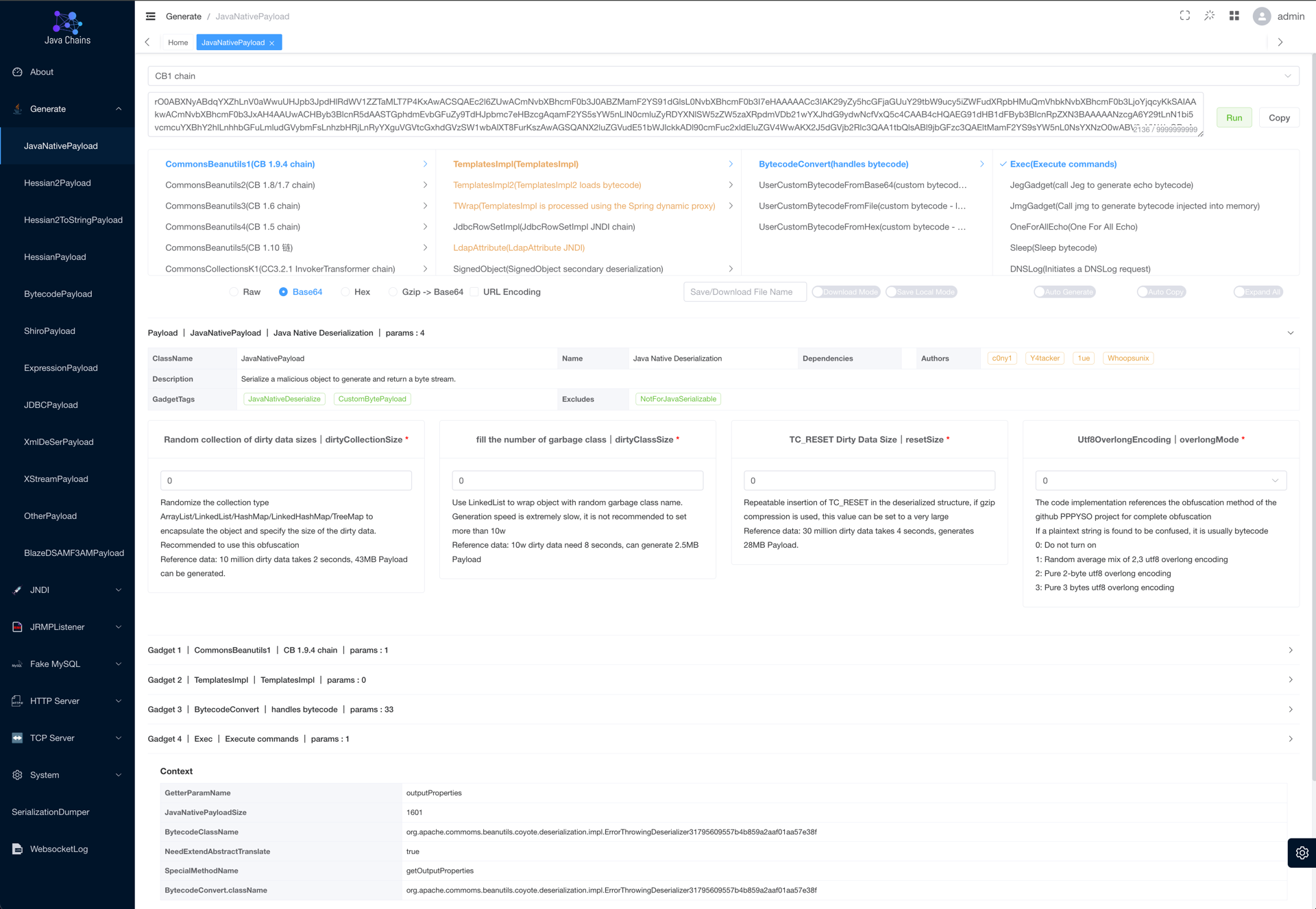

举个例子,通过在Jenkinsfile中定义stage(‘Security-Scan’) { steps { sh ‘trivy image $APP_IMAGE’ } },结合Git的提交历史与流水线执行日志,如果出现少侠们平时遇到的挖矿病毒事件,一般可以快速定位到感染源为第三方依赖库的恶意镜像。

实现这一原则,需要注意配置文件需包含三要素——① 执行人与时间戳 ② 操作对象与参数 ③ 执行结果与签名,确保”谁在什么时间对什么资源做了什么操作”的完整记录链。

3. 环境隔离与一致性:消除”链路污染”风险

环境隔离与一致性原则通过物理或逻辑手段分离开发、测试、生产等环境,并确保各环境的依赖版本、配置参数、运行时条件保持可控一致,避免因环境差异导致的”开发正常、生产异常”或”代码串流”问题。

需要执行如下动作:

- 环境隔离:采用分支命名强制规范,如开发环境分支命名为[DEV]_姓名_模块名(例:[DEV]_张三_支付模块),发布分支命名为[RELEASE]_服务名_环境(例:[RELEASE]_payment-service_prod),配合GitLab的分支保护规则禁止直接合并未审核代码。

- 一致性保障:通过镜像库(如Harbor、JFrog Artifactory)统一管理二进制镜像与依赖包,对所有环境强制使用version pinning(版本锁定)策略,例如在requirements.txt中明确requests==2.31.0而非模糊版本requests>=2.30.0。

4. 安全左移:将漏洞拦截在”萌芽阶段”

安全左移主张将安全测试与风险管控环节从传统的”部署前检查”提前至需求分析、代码开发、构建阶段,通过”早发现、早修复”降低漏洞修复成本。业内大佬的研究表明,在编码阶段修复漏洞的成本仅为生产阶段的1/60。

举个例子,可以使用如下工具链:

- 基于Gitee DevOps平台来实践安全左移

- 在代码提交阶段触发SonarQube静态扫描(阻断高危漏洞提交)

- 构建阶段集成OWASP ZAP动态扫描(覆盖API漏洞检测)

- 部署前执行依赖成分分析(SCA)。

这种自动化测试卡点思路能够实现两个关键指标优化——部署效率和安全漏洞检出率的双重提升。

总的来说,安全左移的核心价值在于”时间差优势”——漏洞在CI阶段被检出时,代码尚未合并至主分支,影响范围仅限开发者本地;而一旦延迟至生产阶段发现时,漏洞已可能被黑产利用,修复需协调多团队进行灰度回滚,成本呈指数级增长。

CI/CD安全成熟度模型

讲解这部分是为了给出业内CI/CD实践的成熟度量化标准,实现“人无我有,人有我优”这样的安全防护态势。

CI/CD安全成熟度模型作为评估与提升DevSecOps能力的工具框架,以能力演进与量化价值为双主线,通过分级定义安全实践的成熟度阶梯,帮助少侠们所在组织实现从被动防御到主动免疫的转型。该模型将安全能力划分为四个渐进等级,每个等级对应明确的技术特征、运营指标与经济效益,为企业提供可落地的升级路径。

各等级核心能力对比

| 成熟度等级 | 核心安全能力特征 | 部署频率 | 安全事件响应/漏洞处理指标 |

| Level 1(基础级) | 依赖人工执行安全测试与审批,无自动化控制 | 每周少于1次 | 安全事件响应时间超过24小时 |

| Level 2(自动化级) | CI流水线集成基础安全扫描(如SAST),部分政策自动化 | 每日1-3次 | 常见漏洞可在构建阶段发现 |

| Level 3(体系化级) | 全流程安全自动化(制品签名、基线检查、部署后监控) | 每日10次以上 | 安全事件平均响应时间缩短至1小时内 |

| Level 4(智能化级) | AI辅助决策(漏洞自动分类、修复建议),自适应防护 | 每日20次以上 | 安全漏洞误报率低于5% |

能力演进路径解析

Level 1(基础级) 代表安全实践的初始阶段,其核心瓶颈在于人工依赖导致的效率低下与覆盖盲区。此阶段安全测试多为事后介入,部署频率受限于人工审批流程,安全事件响应常陷入“发现即爆发”的被动局面。

Level 2(自动化级) 通过在CI流水线中嵌入基础安全工具(如代码静态分析、依赖项检查),实现了安全测试的左移。部分安全政策(如密码复杂度校验)的自动化执行,使常见漏洞(如SQL注入、跨站脚本)可在构建阶段被拦截,部署频率提升至每日数次级别。

Level 3(体系化级) 的关键突破在于构建了端到端的安全自动化体系。通过镜像签名验证确保交付链完整性,环境安全基线检查实现部署环境标准化,部署后监控则形成闭环反馈机制。某互联网巨头实践显示,从Level 1升级至此阶段,安全漏洞修复成本降低70%,部署效率提升8倍,印证了体系化建设的经济效益。

Level 4(智能化级) 引入AI技术实现安全能力的质变:机器学习模型对漏洞进行自动分类与优先级排序,并生成针对性修复建议;自适应防护系统可根据实时威胁情报动态调整安全策略。此阶段部署频率突破每日20次,误报率控制在5%以下,标志着安全从“障碍”转变为“赋能”研发的核心能力。

量化价值核心发现:体系化建设(Level 3)是安全投入产出比的关键拐点。通过全流程自动化消除人工干预成本,某互联网巨头实现漏洞修复成本降低70%的同时,部署效率提升8倍,验证了成熟度模型作为价值量化工具的实践意义。

该模型的核心价值在于将抽象的“安全能力”转化为可测量、可升级的具体指标,少侠们可通过对比各等级特征进行现状诊断,结合业务需求设定阶段性目标(如金融机构可优先实现Level 3的合规自动化,互联网企业可冲刺Level 4的智能化防护),最终构建与业务发展相匹配的CI/CD安全体系。

感谢您的来访,获取更多精彩文章请收藏本站。

暂无评论内容